【お腹にガスが溜まる】東洋医学ではどのように考えるのか

千代田区神田三崎町、水道橋駅からすぐにある鍼灸マッサージ院の「ルクス治療院」です。

お腹にガスが溜まって不快な感覚や苦しいなどの経験はないでしょうか?この状態は東洋医学ではどのように考えられているか、鍼灸施術での対応についても紹介していきたいと思います。

東洋医学でお腹にガスが溜まる現象

「気滞(きたい)」や「脾胃の虚弱」によって引き起こされると考えられています。「気滞」とは、体内を巡る「気」の流れが滞る状態を指し、ストレスや感情の抑圧、暴飲暴食などが原因で起こります。気の流れが停滞すると、腸内でガスが発生しやすくなり、膨満感や張り感として現れます。また、脾(ひ)や胃の働きが弱まる「脾虚」も原因とされ、消化吸収力が低下することで未消化物が腸内に残り、ガスの発生を助長します。

気滞と脾胃の関連性

東洋医学において「気滞」と「脾胃の虚弱(脾虚)」は密接に関連しています。脾胃は飲食物を消化・吸収し、「気」や「血」を生成する中心的な臓腑です。脾胃の機能が低下すると、体内の気の生成が不足し、またその運搬機能も弱まるため、気の巡りが滞りやすくなります。これが「気滞」を引き起こす要因となります。特に、飲食の不摂生や冷たいものの過剰摂取、過労や慢性的なストレスなどは脾胃を傷め、結果として気の停滞を招くとされます。

一方で、気滞が長引くと、脾胃の働きにも悪影響を及ぼします。気が巡らず、消化機能がさらに低下することで、食欲不振や腹部膨満感、下痢や便秘といった脾胃虚弱の症状が悪化します。このように、気滞と脾虚は相互に影響し合い、悪循環を形成することがあります。

鍼灸施術の考え方

気滞や脾虚に対する鍼灸治療は、気の巡りを整え、脾胃の機能を高めることを目的としています。気滞には「肝気鬱結(かんきうっけつ)」が関与していることが多く、気の流れをスムーズにするようにおこなっていきます。一方、脾虚では消化機能やエネルギー生成の改善を図ります。

鍼灸は自律神経にも作用し、精神的な緊張やストレスを和らげることで、気滞の原因にも間接的に働きかけます。また、お灸によって体を温め、脾胃の陽気を補うことも有効です。個々の体質や症状に応じた経穴の選択と施術が重要であり、継続的な治療により体質改善が期待されます。

施術のペースとしては、まずは週1回程度を約1ヶ月ほど続けていくことが望ましく、早ければ1〜2回で変化を実感いただけます。その後10日に1回、2週間に1回と感覚を空けて経過をみていきます。体質改善をしていくイメージであり、3か月程度の通院をまず考えていただけると良いでしょう。

お問い合わせについて

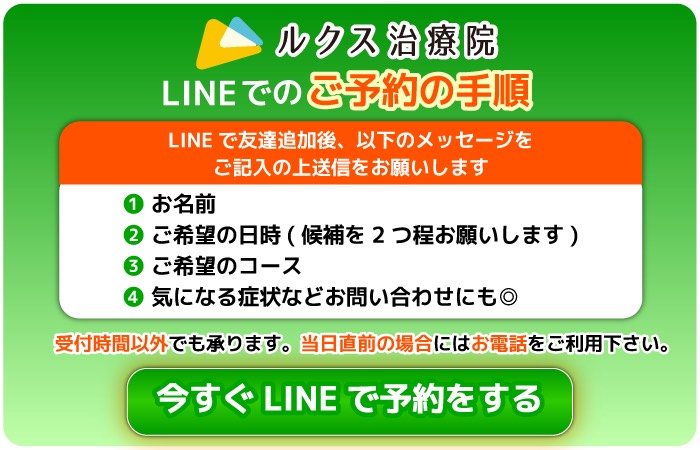

お薬で改善しないケースも多いのがお腹の張りの症状です。来院前にご不明な点などありましたら、当院のLINEアカウントにて無料でご相談承っております。

受付時間外でもご利用できますので、お気軽にご相談くださいませ。リンクは以下よりご登録できます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎当院ライン公式アカウント

◎当院連絡先◎

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町2-17-5 稲葉ビル202

◎アクセス◎

JR水道橋駅西口徒歩1分・東口2分

神保町駅・九段下駅・飯田橋駅・後楽園駅徒歩8分

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

国家資格【鍼灸師】【あん摩マッサージ指圧師】

埼玉県や東京で約10年、鍼灸院や鍼灸整骨院等で勤務し「ルクス治療院」を2020年に開業し院長として在籍。デスクワーカーのお悩みからスポーツ疾患、慢性疾患の改善や美容整体まで幅広くの顧客に対応。日常生活で痛みが出ないよう生活指導をおこなう。ファッション業界で勤務の経歴があり、趣味は筋トレ・ゴルフ(ビギナー)・温泉。